Transición energética con justicia: el nuevo papel del carbón de Coahuila, Noreste de México

Por: Dr. Luis Fernando Camacho Ortegón1,3,4, Dr. Lauren Yolanda Gómez Zamorano3, Mc. Luis Fernando Camacho Guerra2, Dr. Jorge Leobardo Acevedo Dávila1, Dr. Juan Josué Enciso Cárdenas1,4, Mc. Genaro de la Rosa Rodríguez1,4,5

Resumen

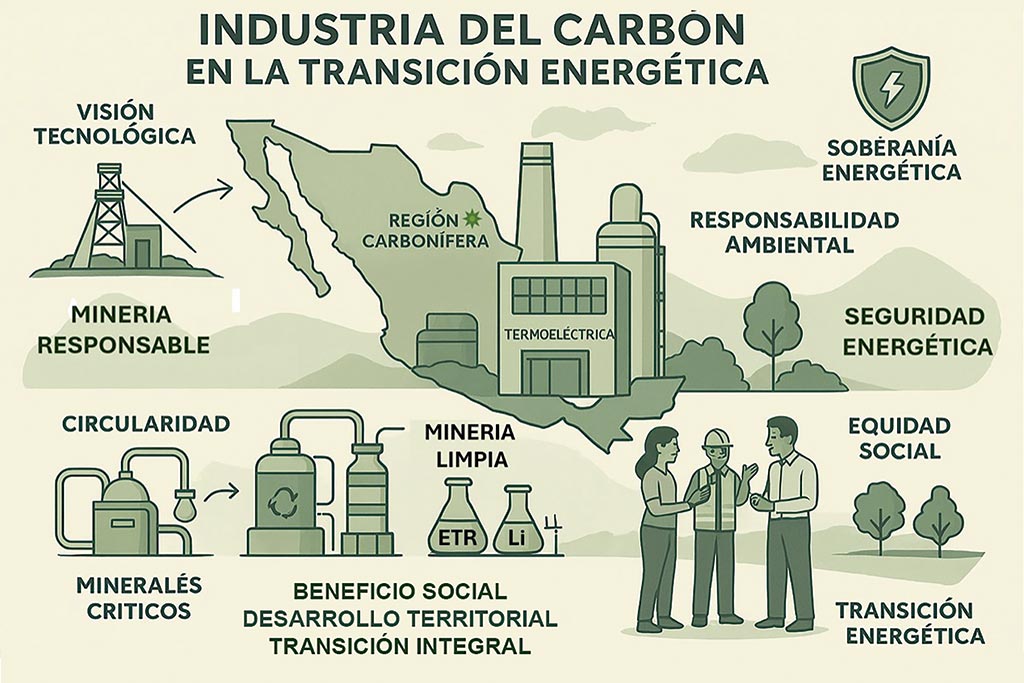

La transición energética implica no solo cambiar de tecnologías, sino transformar territorios con justicia. En la Región Carbonífera de Coahuila, el carbón puede desempeñar un papel estratégico si se revaloriza desde la innovación tecnológica y la sostenibilidad. Este artículo propone una ruta de transición justa, basada en la recuperación de litio y tierras raras a partir de residuos industriales, promoviendo cadenas de valor emergentes, empleo calificado y soberanía energética. Frente a modelos globales uniformes, se plantea una alternativa situada, viable y equitativa, donde la reconversión del carbón impulsa un desarrollo más justo e inclusivo para el noreste de México.

Palabras clave: Transición energética, carbón, Justicia territorial, valorización de residuos, economía circular.

Abstract

Energy transition is not only about replacing technologies, but also about transforming territories with justice. In Coahuila’s Carboniferous Region, coal can play a strategic role when revalued through technological innovation and sustainability. This article outlines a just transition pathway based on the recovery of lithium and rare earth elements from industrial residues, fostering new value chains, skilled employment, and energy sovereignty. In contrast to one-size-fits-all global models, we propose a context-specific, feasible, and equitable alternative that utilizes coal reconversion to drive a fairer and more inclusive development strategy for northeastern Mexico.

Keywords: Energy transition, Coal, Territorial justice, Waste valorization, Circular economy

Introducción

Cuando se refiere a la transición energética, lo primero que probablemente nos viene a la mente es la cifra, los avances, las decisiones y convenios internacionales, pero ¿qué sucede con las personas?, ¿qué tendencias se manifiestan en los lugares y en las narrativas que verdaderamente dan cuerpo al paisaje energético del país? En México, la transición energética no puede ser una receta importada, debe emerger de nuestra realidad, con los pies bien anclados en nuestro suelo y la mirada enfocada en un futuro mucho más igualitario para todos y todas.

Un ejemplo de la realidad mencionada es la Región Carbonífera de Coahuila. Desde hace más de un siglo, esta zona constituye una base del desarrollo energético e industrial del país. No obstante, en los últimos años, ha sido vista como una zona marginal, bajo la creencia de que su existencia era cosa del pasado. Pero ¿y si este mismo recurso, percibido desde una nueva mirada, pudiera abrirnos la puerta a una transición más justa, sostenible y auténticamente mexicana? Hoy sabemos algo que no se consideraba a través de un simple enfoque de la realidad que nos circunda: las cenizas de las plantas termoeléctricas de la región, acumuladas durante décadas, no son solo residuos. Esas cenizas contienen litio y tierras raras, minerales que son a su vez fundamentales para las tecnologías del futuro (Camacho-Ortegón, 2024). Este hallazgo cambió radicalmente los paradigmas establecidos. Lo que anteriormente era considerado como basura podría transformarse en la materia prima de nuevas oportunidades para el noreste de México: cadenas de valor, empleo calificado y soberanía energética.

Este artículo propone ver el carbón con otros ojos. No como un obstáculo, sino como un punto de partida para rediseñar nuestra relación con la energía, con el territorio y con las comunidades que históricamente han sostenido el sistema sin recibir los beneficios de este. Desde el noreste de México, se plantea una ruta posible y necesaria: una transición energética con justicia, que reconozca el valor del conocimiento local, recupere la memoria industrial y apueste por un modelo que no deje a nadie atrás.

Diagnóstico global y nacional de la transición

energética

En los últimos años, la urgencia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero ha llevado a múltiples gobiernos y organismos internacionales a promover un modelo de transición energética que privilegia fuentes renovables como la solar, la eólica o la hidroeléctrica. Sin embargo, la realidad energética mundial revela una paradoja significativa: aunque se hable de descarbonización, más del 60 % de la electricidad a nivel global aún se genera a partir de combustibles fósiles. De ese porcentaje, el carbón sigue ocupando un lugar central, con un 35.8 % de participación en la generación eléctrica, especialmente en regiones como Asia, África y América Latina (Gaudiaut, 2024).

Esta contradicción se hace evidente en países como India, que si bien ha anunciado su meta de alcanzar 500 gigavatios (GW) de capacidad instalada en fuentes renovables para el año 2030 (Subramanian, 2023), aún depende en un 75 % del carbón para cubrir su demanda eléctrica. Esta aparente contradicción no es un error de cálculo, sino un reflejo de factores estructurales: soberanía energética, preservación del empleo en sectores estratégicos, y cohesión territorial. Como señalan diversos analistas, las decisiones energéticas no obedecen exclusivamente a criterios tecnológicos o ecológicos, sino que están profundamente condicionadas por dinámicas socioeconómicas y geopolíticas (Leroy, 2024; Bhushan, 2020).

México no es ajeno a estas tensiones. Desde 2015, el país se ha convertido en un importador neto de energía, con una creciente dependencia del gas natural y derivados del petróleo. Esta tendencia compromete la seguridad energética nacional y limita la capacidad del Estado para actuar con soberanía frente a la volatilidad de los mercados internacionales. De acuerdo con datos de la Secretaría de Energía (SENER) y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), en 2019 el 89 % de la oferta interna bruta de energía en México derivó de fuentes fósiles —principalmente importadas—, mientras que las energías renovables apenas alcanzaron el 9 %. Por su parte, la energía nuclear generada en la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde representó solo un 2 % del total (Ferrari et al., 2023).

Esta realidad pone en evidencia que, más allá de los compromisos internacionales, México enfrenta retos profundos para construir un modelo energético propio, resiliente y equitativo. La reducción de la dependencia externa no es solo una meta ambiental, sino una condición fundamental para fortalecer la soberanía energética y garantizar un desarrollo sostenible.

En este contexto, cobra relevancia reconsiderar el papel del carbón, no como un residuo del pasado, sino como un recurso de transición. Particularmente en la Región Carbonífera de Coahuila, al noreste del país, el carbón representa no solo una fuente energética, sino también un componente clave en la historia, la economía y la identidad local. Esta región concentra más de 1,200 millones de toneladas de reservas de carbón bituminoso (COREMI, 1994), utilizadas históricamente para abastecer las centrales termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). No obstante, en lugar de desarrollar una estrategia de aprovechamiento responsable y sostenible, en los últimos años México ha incrementado la importación de carbón térmico y coque metalúrgico, desaprovechando un recurso nacional con alto potencial tecnológico y económico (SENER, 2023).

Como se observa en la Figura 1, la Cuenca de Sabinas —núcleo de la Región Carbonífera de Coahuila— se ubica en una posición estratégica dentro del noreste mexicano. Esta área posee no solo vastas reservas minerales, sino también una infraestructura minera consolidada, conexiones logísticas con centros urbanos clave y una población con conocimiento técnico acumulado. Todo esto la convierte en una zona clave para el rediseño de un modelo energético sustentado en la innovación, la sostenibilidad y la justicia territorial (Camacho-Ortegón, 2020; 2024).

El carbón en México: más que un combustible, una oportunidad

Aunque a menudo se asocia al carbón con un modelo energético obsoleto, en ciertas regiones su papel puede revalorizarse como parte de una transición energética más justa, escalonada y tecnológicamente viable. Este es el caso de la Región Carbonífera de Coahuila, donde el recurso no solo representa una fuente de energía, sino una oportunidad para activar nuevas cadenas de valor desde una perspectiva sustentable e innovadora (Camacho-Ortegón, 2020; 2024).

Como mencionamos previamente, esta región alberga más de 1,200 millones de toneladas de reservas de carbón bituminoso (COREMI, 1994), las cuales han sido históricamente fundamentales para alimentar las centrales termoeléctricas operadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). A pesar de esta riqueza energética, en los últimos años México ha incrementado sus importaciones de carbón térmico y coque metalúrgico (SENER, 2023), reduciendo así el aprovechamiento del carbón nacional y debilitando una industria que podría transitar hacia usos más estratégicos y sostenibles.

Sin embargo, en este contexto de aparente declive, emergen nuevas posibilidades tecnológicas vinculadas al aprovechamiento de residuos industriales generados en la combustión del carbón. Estudios recientes (Camacho-Ortegón, 2024) han documentado que las cenizas volantes y de fondo acumuladas durante décadas en las plantas termoeléctricas de la región contienen concentraciones relevantes de litio y elementos de tierras raras (ETR).

Estos residuos, que durante mucho tiempo fueron considerados pasivos ambientales, ahora aparecen como una fuente secundaria valiosa de minerales críticos, fundamentales para la fabricación de baterías, tecnologías limpias y dispositivos electrónicos. Los análisis geoquímicos y mineralógicos realizados estiman que, tan solo con los residuos acumulados, podrían recuperarse hasta 8,550 toneladas de litio y 19,000 toneladas de tierras raras. En un escenario prospectivo más amplio, se ha inferido que la matriz mineral del carbón presente en esta subcuenca podría contener hasta 117,000 toneladas de litio y 392,000 toneladas de tierras raras (Camacho-Ortegón, 2020). La Tabla 1 presenta un resumen de estas estimaciones iniciales, incluyendo los valores de concentración, volúmenes acumulados y producciones anuales posibles, en un escenario de valorización industrial de estos residuos.

Este hallazgo tiene implicaciones profundas: permitiría reducir la dependencia externa de minerales estratégicos, diversificar la economía local y activar una industria emergente basada en la valorización de residuos y la economía circular. Además, abriría la puerta a la generación de empleo calificado, al desarrollo de tecnologías limpias con arraigo territorial y a la consolidación de una soberanía energética más amplia, sustentada en el conocimiento científico y la infraestructura ya existente (NETL, 2021; Camacho-Ortegón, 2024).

Hacia una transición energética con rostro humano

La transición energética no puede limitarse a indicadores económicos o metas de descarbonización global. Para que sea justa, debe considerar los territorios, los empleos, los saberes locales y el bienestar de las comunidades involucradas. En el caso de la Región Carbonífera de Coahuila, es indispensable repensar el modelo energético desde la realidad del territorio: modernizar sin excluir, avanzar sin destruir.

Este enfoque requiere abandonar soluciones verticales o importadas, y construir una transición con rostro humano, que integre ciencia, tecnología y justicia social. Con base en la experiencia regional y los hallazgos recientes, proponemos cinco ejes estratégicos que pueden guiar una transformación energética más equitativa y viable desde el noreste mexicano:

- Modernización tecnológica y reconversión energética: Implica la incorporación de tecnologías limpias para transformar la infraestructura existente. Esto incluye sistemas de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS), así como el rediseño de procesos industriales para valorizar subproductos como las cenizas ricas en litio y tierras raras. El objetivo es reconvertir las plantas termoeléctricas en polos de innovación, no simplemente clausurarlas.

- Innovación en procesos extractivos secundarios: La recuperación eficiente de elementos estratégicos requiere procesos hidrometalúrgicos sostenibles, desarrollados científicamente y adaptados al contexto local. Esto abre un campo para la colaboración entre universidades, centros de investigación y la industria, fortaleciendo capacidades locales y creando empleo calificado en tecnologías de punta.

- Sustentabilidad ambiental con enfoque territorial: No se trata solo de mitigar impactos, sino de aplicar principios de economía circular y ecotecnologías en la gestión de residuos minero-energéticos. La restauración ambiental debe partir del reconocimiento del daño acumulado, pero también del potencial regenerativo del territorio, a través de prácticas que lo integren como espacio vivo, no desechable.

- Justicia socioeconómica y reconversión laboral: Una transición justa requiere garantizar que nadie quede atrás. Esto significa diseñar mecanismos de participación comunitaria vinculante, junto con programas de formación técnica, recualificación laboral y generación de nuevas oportunidades económicas. La justicia energética solo es posible si también es justicia ocupacional y territorial.

- Soberanía y seguridad energética integral: Revalorar el carbón nacional como recurso estratégico de transición, no desde una lógica extractiva clásica, sino como parte de una estrategia para fortalecer la autonomía energética del país. Esto implica reducir la dependencia de importaciones —no solo de combustibles, sino también de minerales críticos— y reconocer que la soberanía energética comienza en los territorios.

Estos cinco ejes son visualizados en la Figura 2, que sintetiza el enfoque propuesto: una transición energética que no borra el pasado, sino que lo transforma en una plataforma para el futuro, reconociendo los aportes históricos y sociales de la industria carbonífera.

| Elemento | Categoría | Unidad (ppm) | Reservas (t) | Producción anual (t) |

| Nd | ETR | 70 | 6300 | 210 |

| Ce | ETR | 90 | 8100 | 270 |

| La | ETR | 50 | 4500 | 150 |

| Li | Me | 95 | 8550 | 285 |

Tabla 1: Contenido estimado de litio y tierras raras en cenizas termoeléctricas de Coahuila. Datos basados en acumulación histórica de residuos generados por plantas de la CFE (Camacho-Ortegón, 2024).

Conclusión: una transición hecha a la medida de nuestra realidad

La transición energética no puede ser una receta única para todos los territorios. En regiones como la Carbonífera de Coahuila, el desafío no es simplemente dejar atrás al carbón, sino reconfigurar sus usos y sentidos bajo nuevos criterios de sostenibilidad, innovación y justicia social. En este contexto, el carbón deja de ser un obstáculo para convertirse en una herramienta de transición: facilitando la valorización de residuos industriales, la recuperación de minerales estratégicos y la reconversión de una infraestructura energética ya instalada. Esta estrategia permite generar empleo calificado, reducir la dependencia de importaciones y construir una soberanía energética desde lo local.

Una transición verdaderamente justa y sostenible no se logra cerrando minas sin alternativas, ni desplazando comunidades sin participación. Se construye desde el conocimiento científico, el desarrollo tecnológico propio y la inclusión de los actores territoriales en el rediseño del futuro energético. En este sentido, la transición debe ser también un proceso de reconocimiento: valorar los saberes locales, las capacidades instaladas y los vínculos históricos entre las comunidades y su entorno productivo, donde La Región Carbonífera con sus recursos y su historia, tiene la oportunidad de trazar un camino propio, adaptado a su diversidad geológica, social y productiva, pudiendo convertirse en ejemplo de cómo transformar un legado extractivo en una plataforma para el desarrollo justo y sostenible del siglo XXI.

Agradecimientos

Los autores agradecen al Centro de Investigación en Geociencias Aplicadas de la Universidad Autónoma de Coahuila (CIGA-UAdeC) y a la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León (FIME-UANL) por las facilidades otorgadas para el desarrollo de esta investigación. En particular, el Dr. Luis Fernando Camacho Ortegón y la Dra. Lauren Y. Gómez Zamorano agradecen a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Gobierno de México (SECIHTI) por el valioso apoyo brindado a través de la estancia posdoctoral 2025, fundamental para la realización de este trabajo.

Referencias

- Bhushan, C. (2020). Just Transition in India. iForest. https://www.iforest.global/reports/just-transition-in-india/

- Camacho-Ortegón, L. F. (2020). Diversificación Sostenible del Mercado del Carbón del Estado de Coahuila por Generación de Valor Agregado. COECyT 2019 Nº 09-04/04/ORD/2019. Informe Final.

- Camacho-Ortegón, L. F. (2024). El valor agregado del carbón de la subcuenca de Sabinas, noreste de México: cenizas, litio y tierras raras como nueva cadena de valor. Trabajo de ingreso a la Academia de Ingeniería de México.

- COREMI (1994). Inventario Minero y Exploración del Carbón en el Estado de Coahuila. Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, Subsecretaría de Minas. ISBN 968 6710 42 6.

- Ferrari, L., Masera, O. & Straffon, A. (Eds.). (2023). Transición energética justa y sustentable: contexto y estrategias para México. CONAHCYT – Fondo de Cultura Económica. https://secihti.mx/wp-content/uploads/publicaciones_conacyt/libros/Ferrari_Transicion_energetica_justa_9786071684004.pdf

- Gaudiaut, T. (2024). Mix électrique mondial 2024. Statista. https://fr.statista.com/infographie/31649/mix-electrique-mondial-sources-energie-utilisees-dans-la-production-electricite/

- Leroy, A. (2024). Transition énergétique et justice sociale: l’Inde à l’épreuve de ses paradoxes. CETRI. https://www.cetri.be/Transition-energetique-et-justice?lang=fr

- NETL (2021). Critical Minerals Sustainability Program. U.S. Department of Energy. https://www.netl.doe.gov/sites/default/files/2021-05/2020-2021-REE-Portfolio.pdf

- SENER (2023). Prospectiva del Sector Eléctrico 2023–2037. Secretaría de Energía, Gobierno de México. https://base.energia.gob.mx/Prospectivas23/PSE_23-37_VF.pdf

- Subramanian, M. (2023). India’s Quest to Build the World’s Largest Solar Farms. The New Yorker. https://www.newyorker.com/news/dept-of-energy/indias-quest-to-build-the-worlds-largest-solar-farms

1 Centro de Investigación en Geociencias Aplicadas, Universidad Autónoma de Coahuila. Nueva Rosita, Coahuila.

2 Centro de Investigación e Innovación Científica y Tecnológica, Universidad Autónoma de Coahuila. Saltillo, Coahuila.

3 Programa Doctoral en Ingeniería de Materiales, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza, N.L.

4 Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarios, Universidad Autónoma de Coahuila. Arteaga, Coahuila.

5 I3&ID – Fundação/Universidade Fernando Pessoa, Praça de 9 de Abril 349 4249·004, Porto, Portugal.

Autor de Correspondencia: Luis Fernando Camacho-Ortegón (luis_camacho@uadec.edu.mx) | DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.15694391